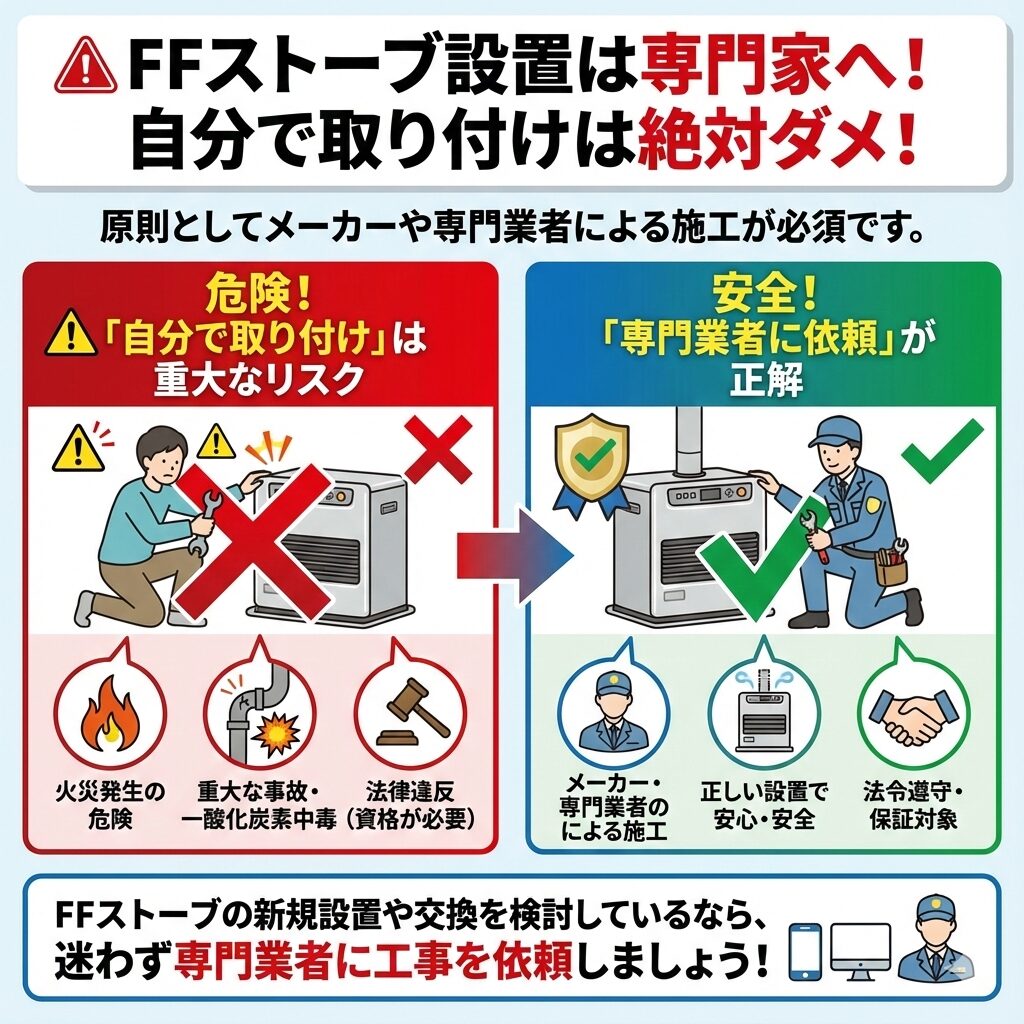

FFストーブの取り付けは「自分で」できる?

FFストーブの設置工事は、原則としてメーカーや専門業者による施工が必須です。

クロノ

クロノFFストーブの取り付け依頼先や費用の目安は、下の記事で解説しています!

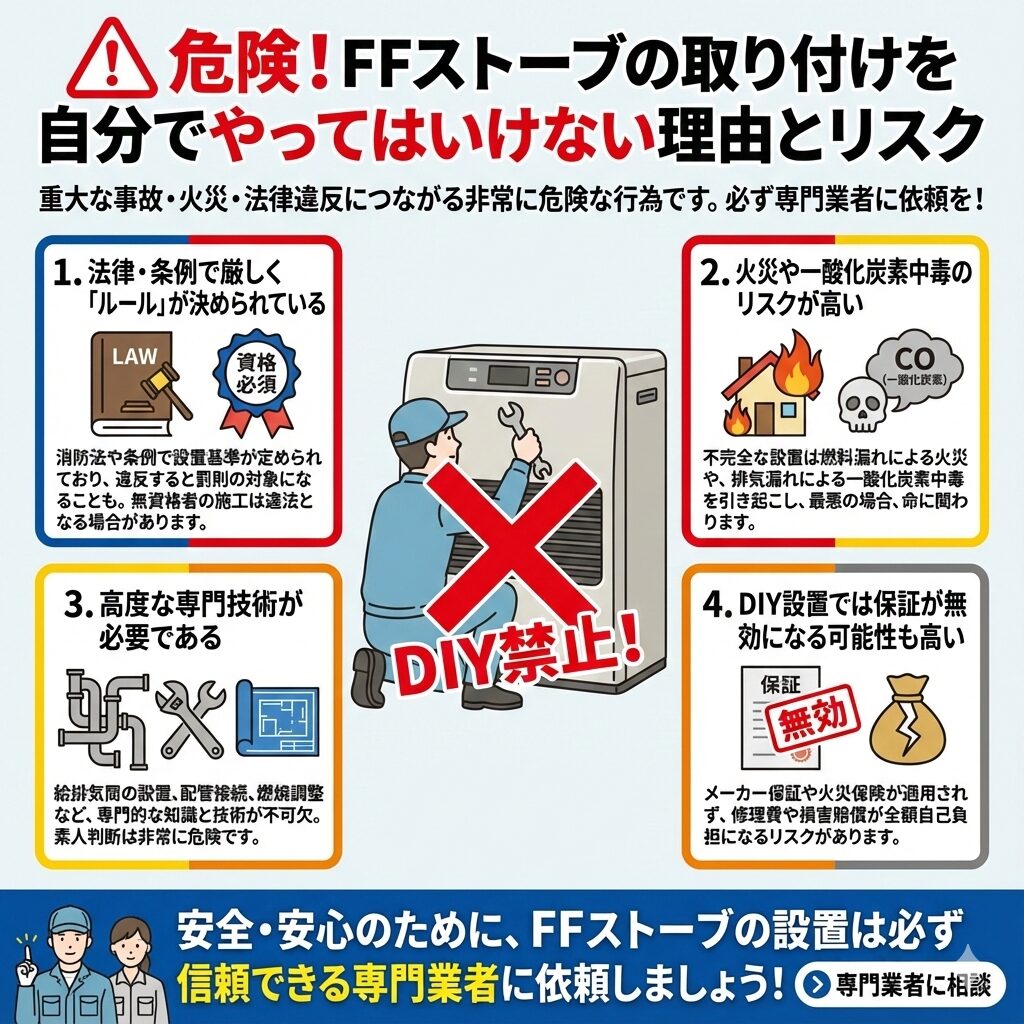

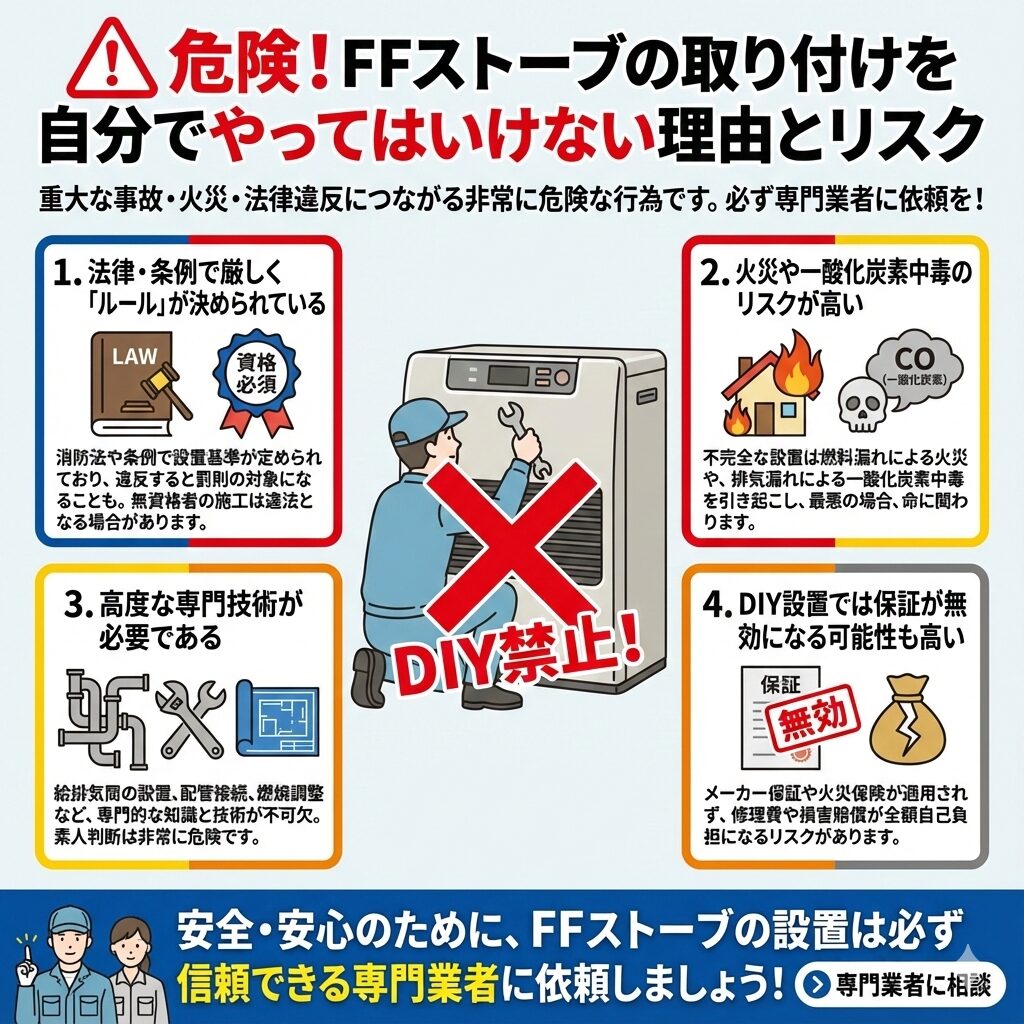

なぜFFストーブの取り付けを自分でやってはいけないの!?理由とリスク

【理由1】法律・条例で厳しく「ルール」が決められている(火災予防条例、電気設備に関する技術基準など)

FFストーブの設置は、個人で行えるものではなく、法令によって厳しい基準が定められています。 特に、火災予防条例や電気設備に関する技術基準に定められた設置基準を遵守しなければなりません。

これらの法令基準は、一般の方が簡単に把握し、完璧に施工できるものではありません。万が一、法令違反の状態での設置が原因で火災が発生した場合、設置者(家主)が法的責任を問われる可能性があります。

【理由2】火災や一酸化炭素中毒のリスクが高い

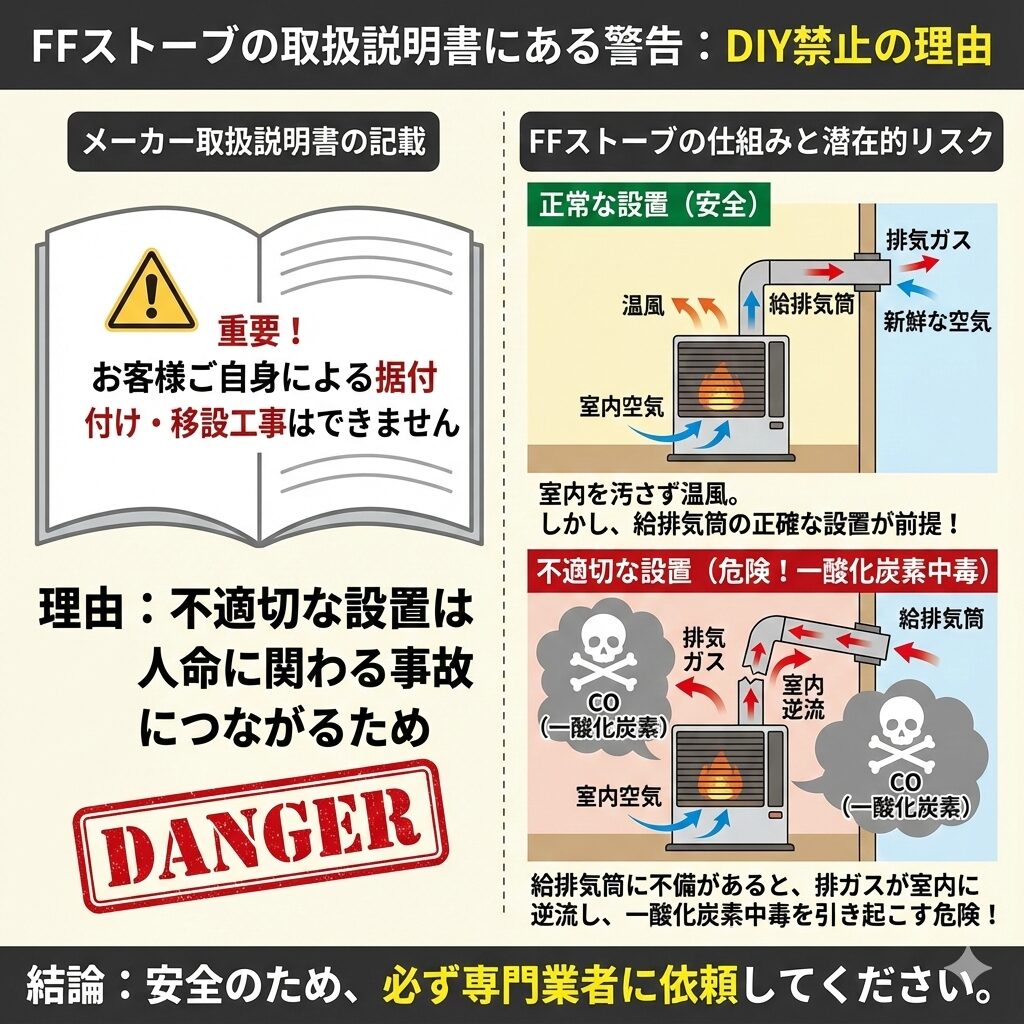

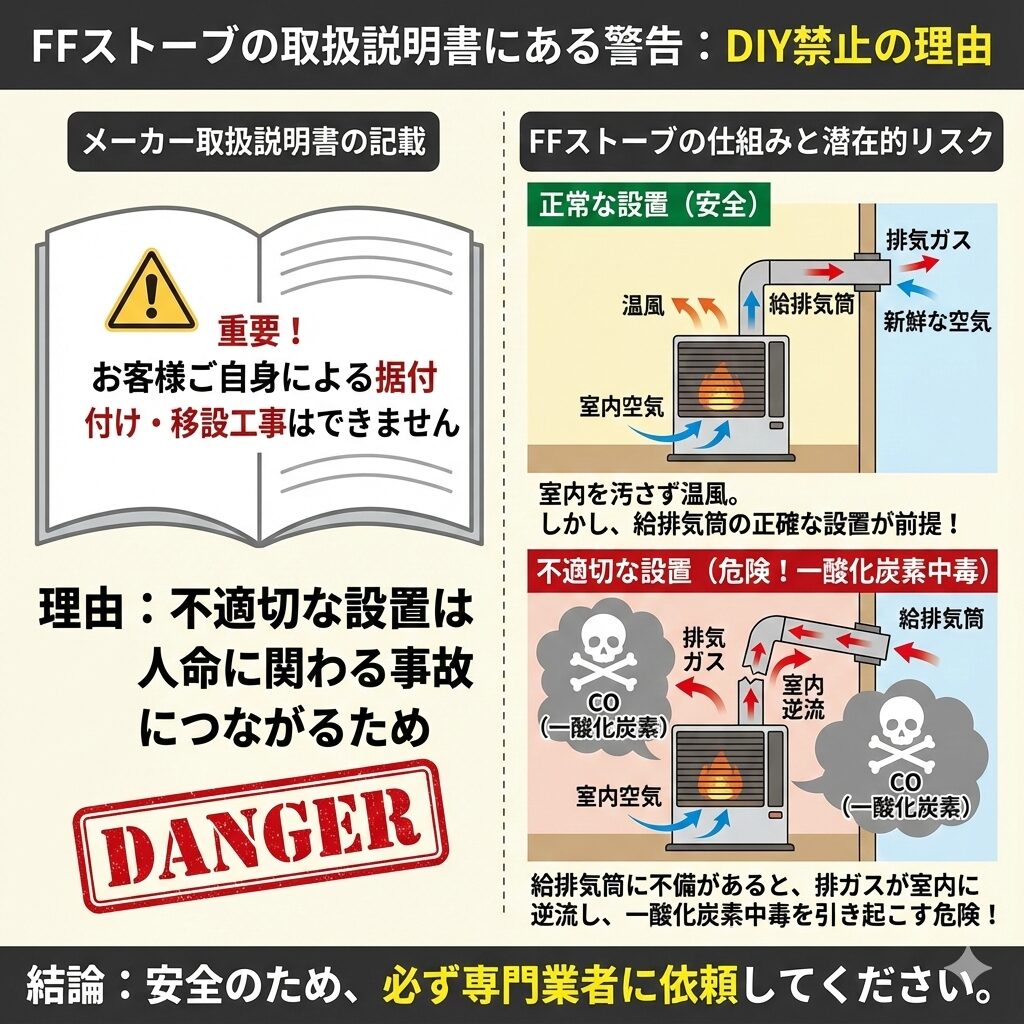

各FFストーブのメーカーは、取扱説明書で「お客様ご自身による据付け・移設工事はできません」と明確に記載しています。

【理由3】「給排気筒の設置」と「灯油配管工事」は高度な専門技術が必要である

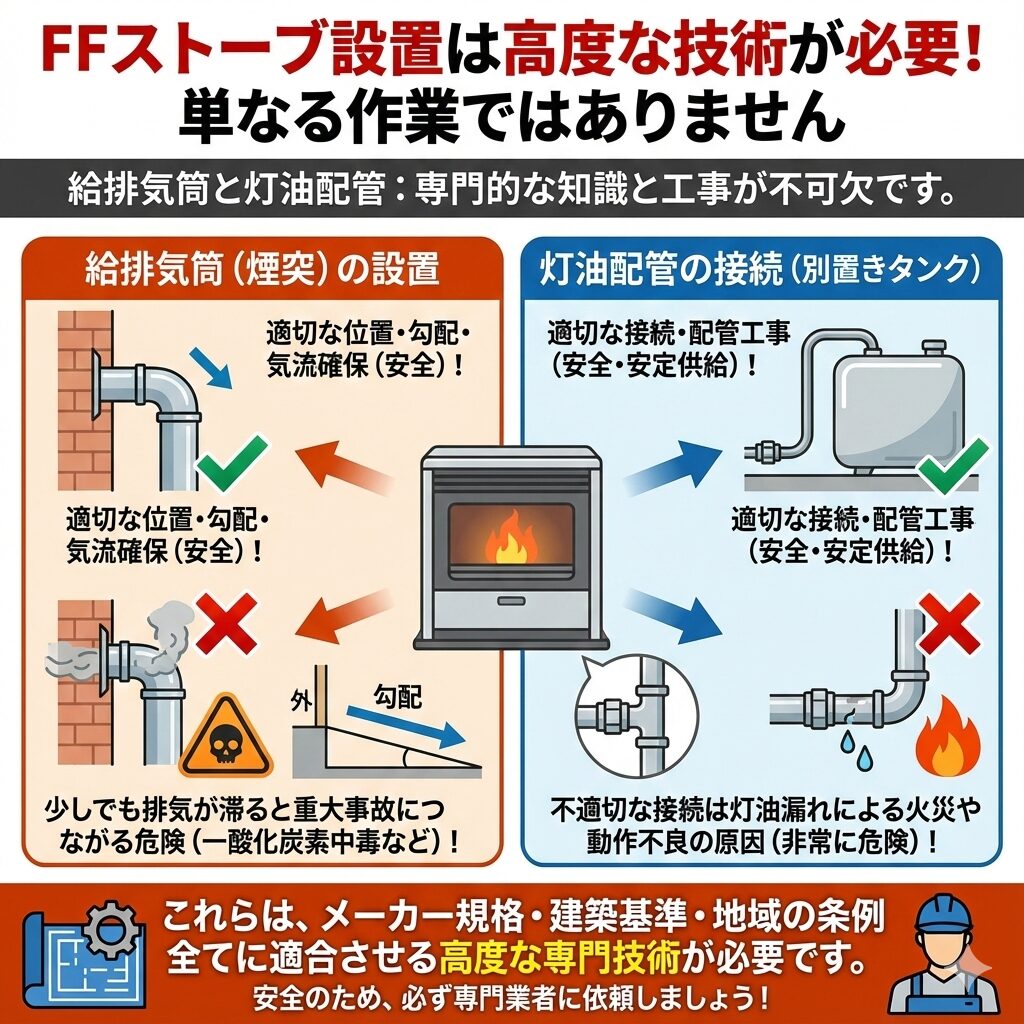

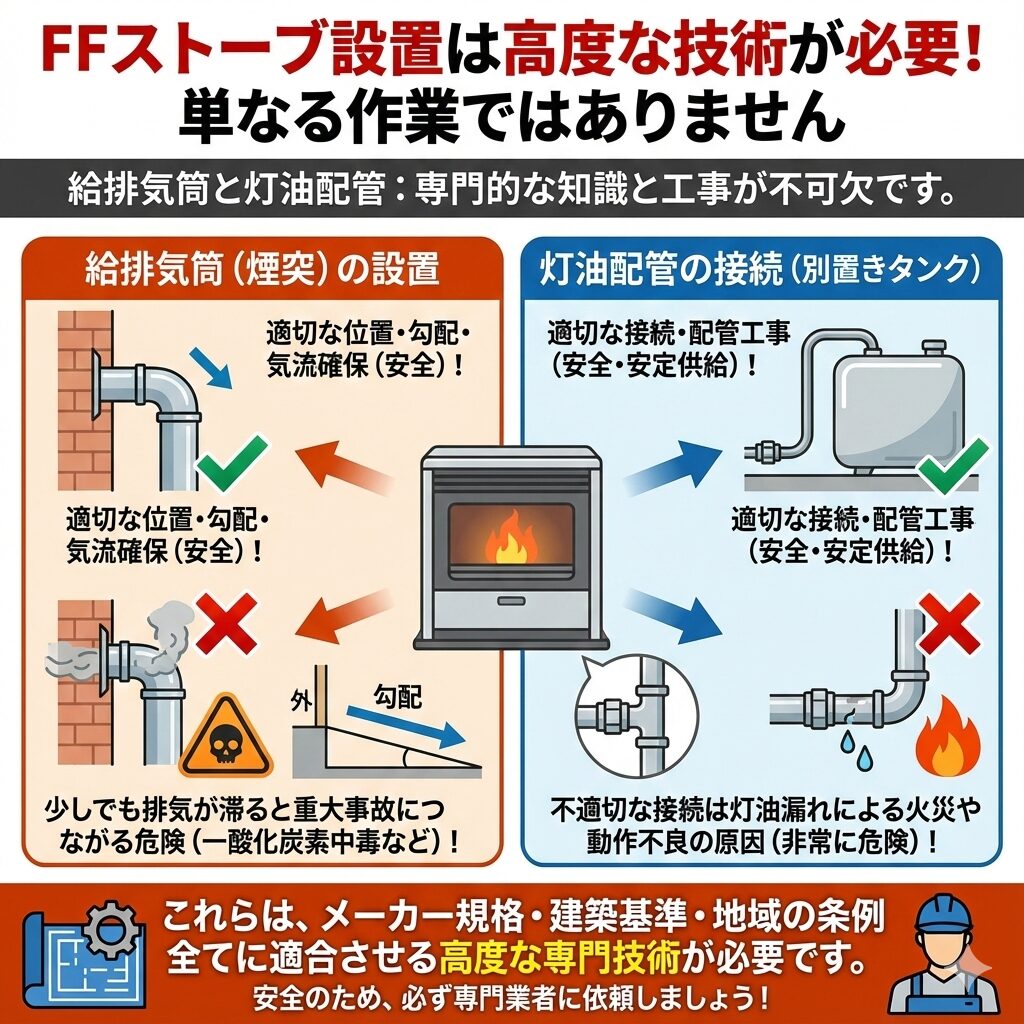

FFストーブの設置は、単にストーブを置く作業ではありません。

【理由4】 DIY設置では保証が無効になる可能性も極めて高い

ご自身でFFストーブの取り付けを行った場合、メーカー保証が無効になる可能性が極めて高くなります。

もし設置直後に不具合が発生しても、それは「施工不良」と見なされ、修理費用は全額自己負担となります。安全が確保されない上に、経済的なリスクまで背負うことになります。

FFストーブの交換・移設なら「自分で」できる範囲はある?

FFストーブを別の部屋に移設する場合、給排気筒の穴あけ直しや、灯油配管の大幅な延長が必要になります。これは実質的に「新規設置」と同じ工事であり、DIYは絶対に避けるべきです。

特に灯油配管の延長・ルート変更は、配管内の不純物混入や灯油の供給不良、さらには灯油漏れのリスクを高めます。

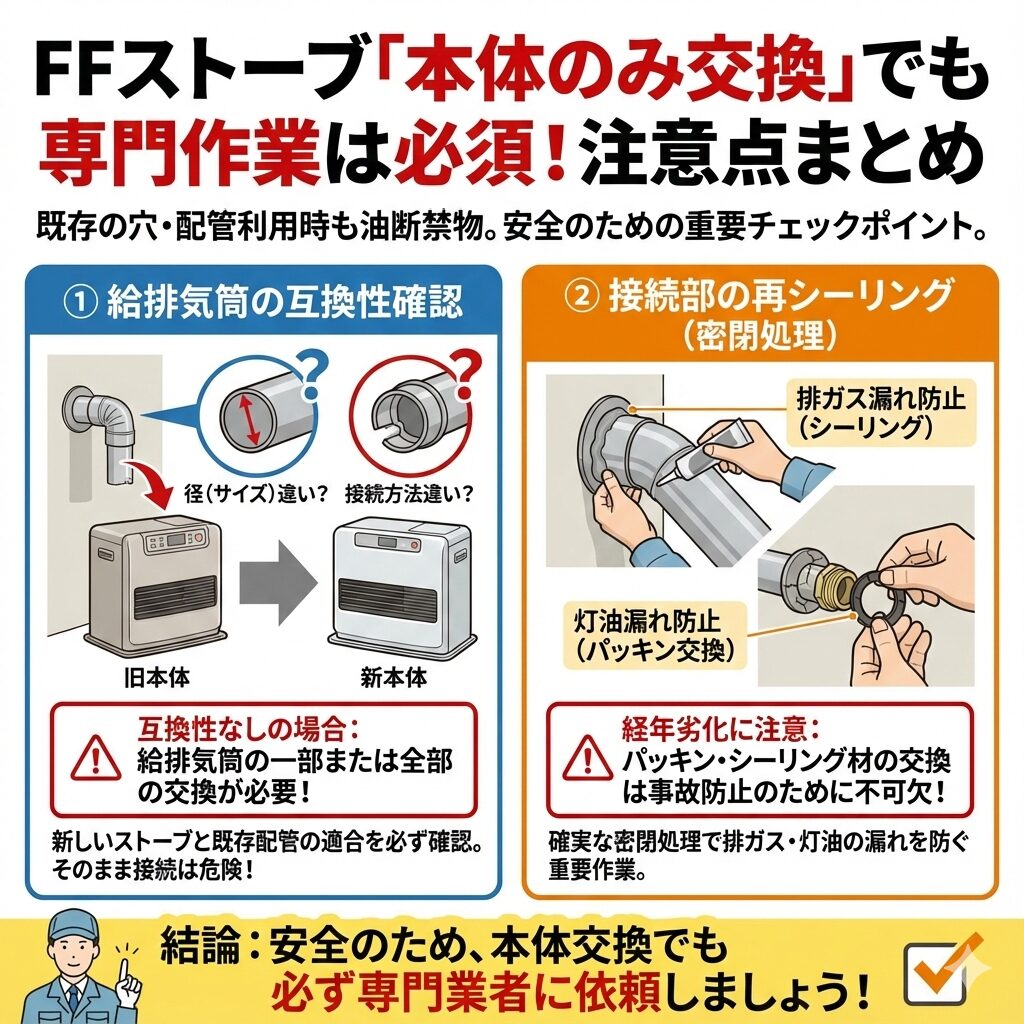

既存の穴・配管を利用した「本体の交換」の注意点

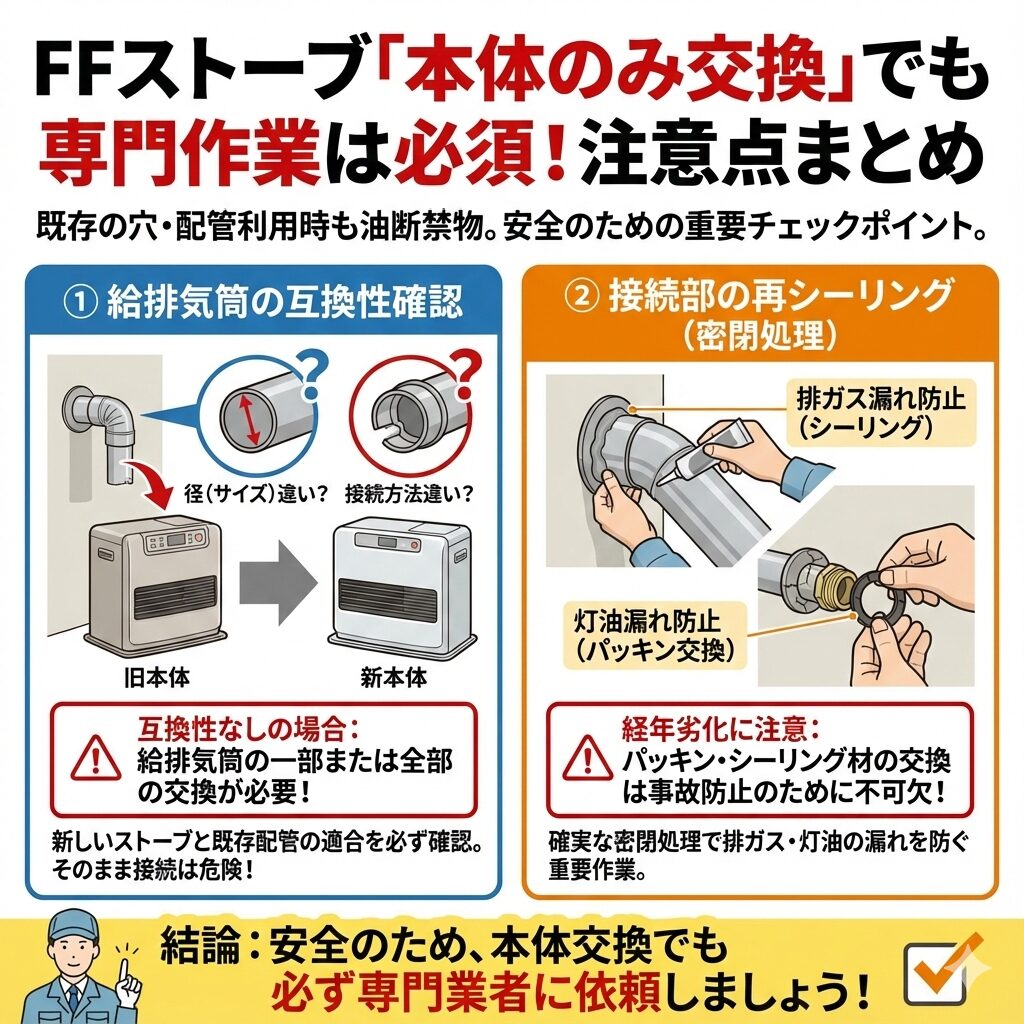

すでにFFストーブが設置されており、本体のみを新しいものに交換する場合でも、以下の専門作業が必要です。

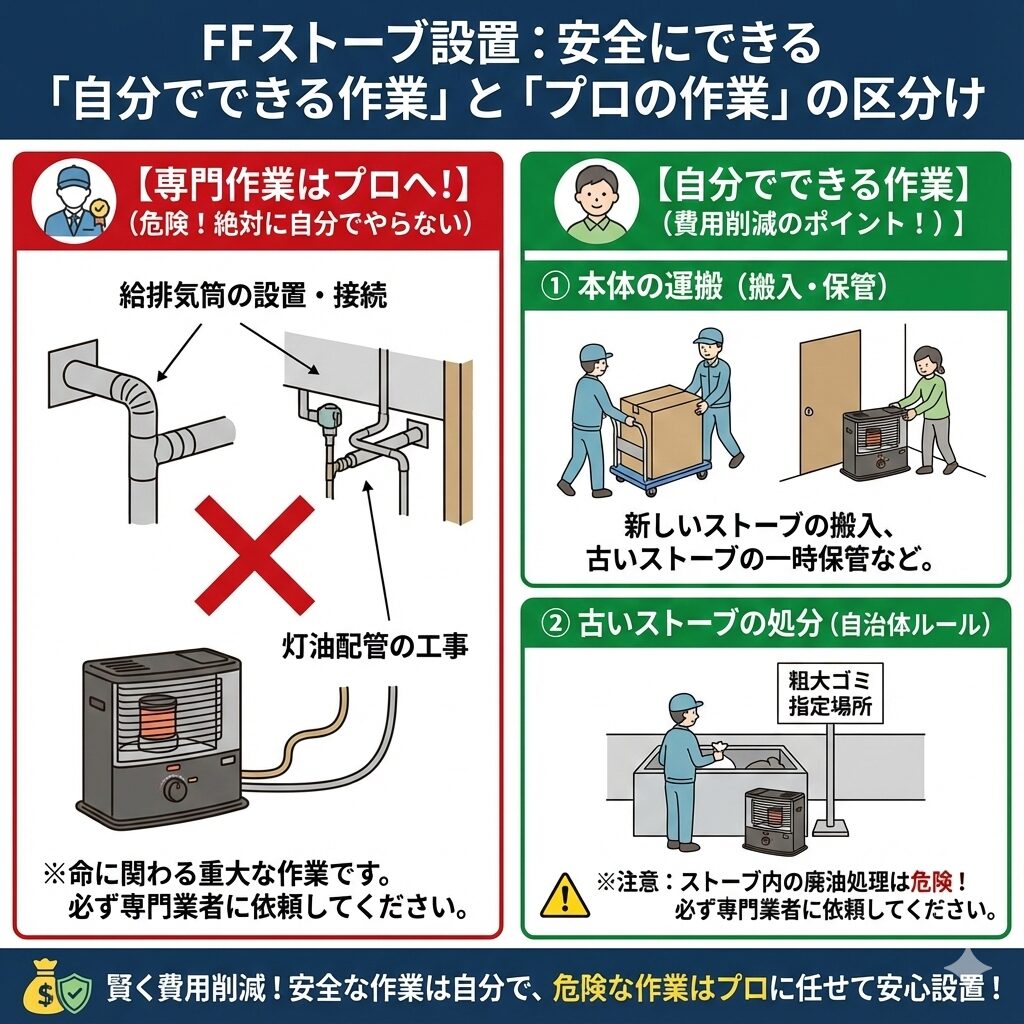

自分でできる「本体の梱包・運搬」「古いストーブの処分」

安全に関わる専門的な作業はプロに任せるべきですが、費用削減のために自分でできる作業はあります。

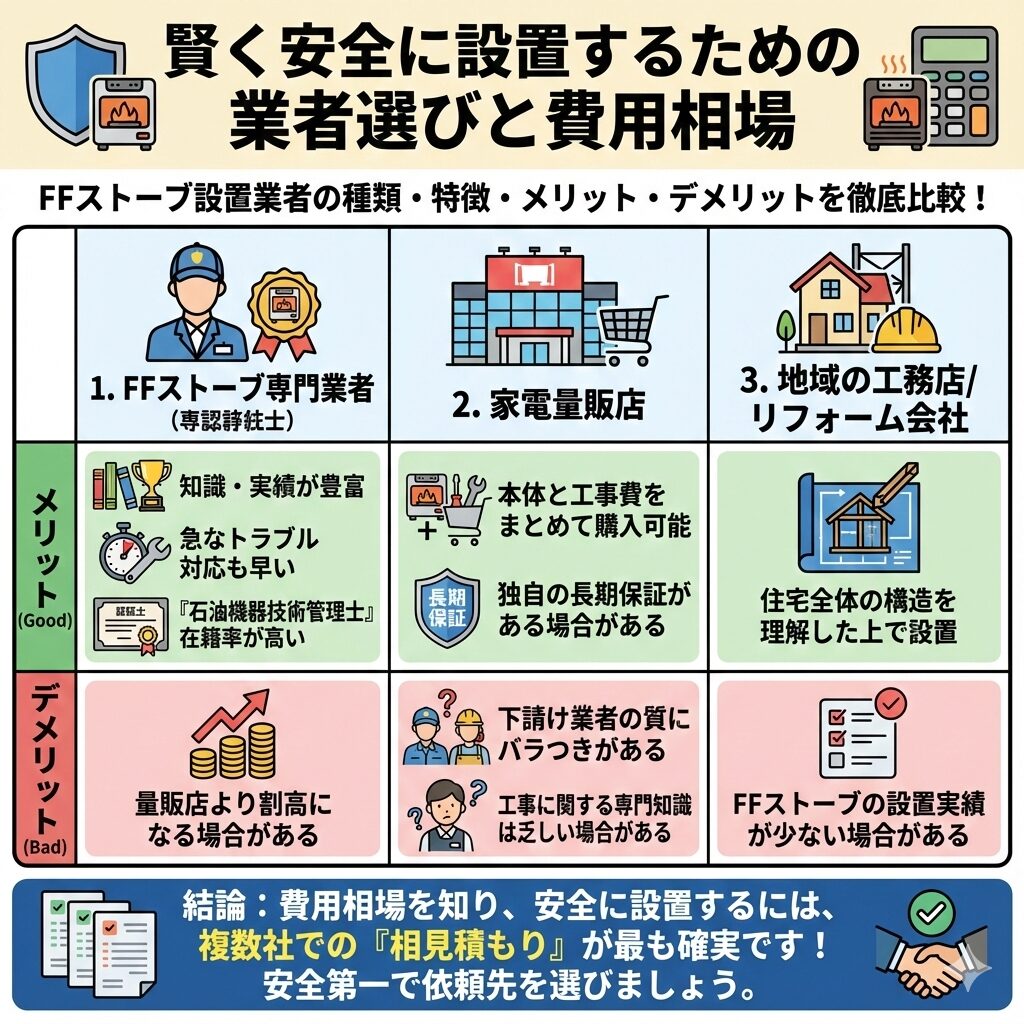

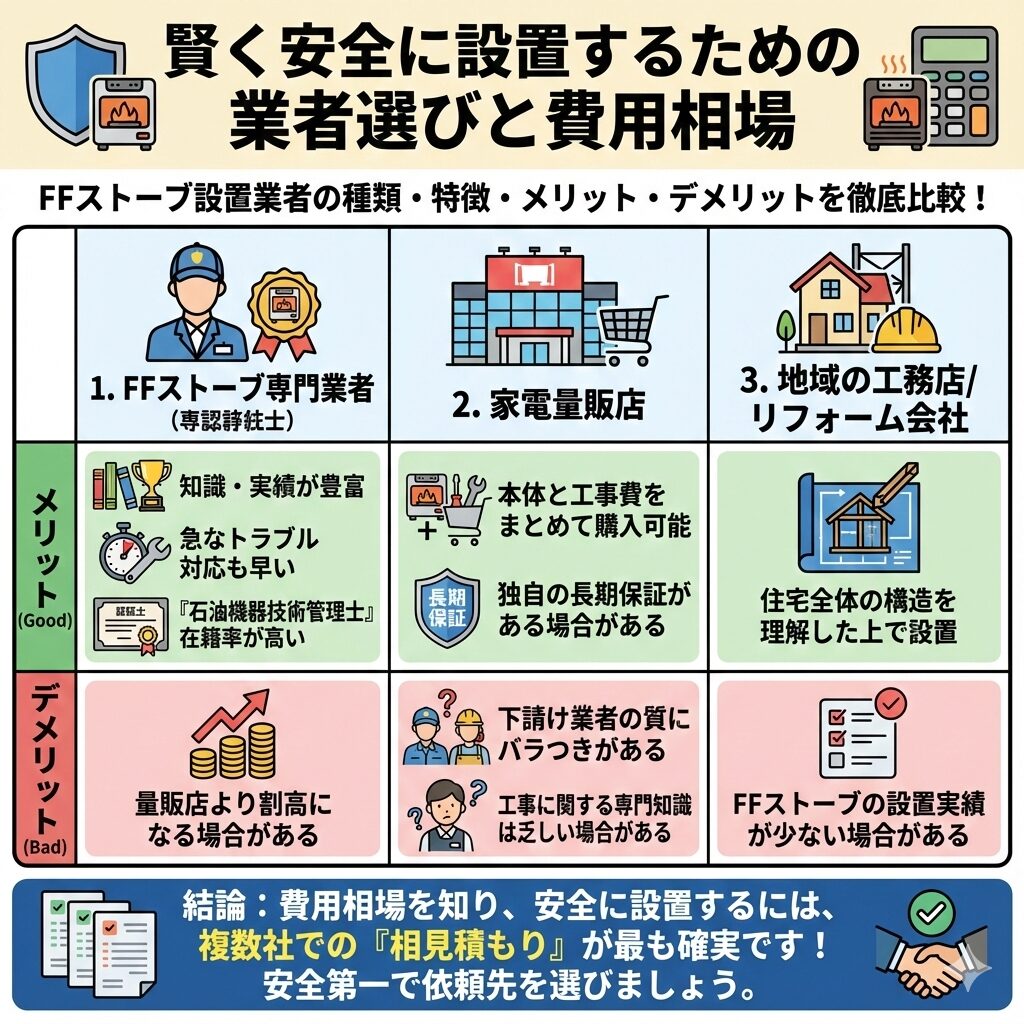

賢く安全に設置するための業者選びと費用相場

1. FFストーブ設置業者の種類(家電量販店、工務店、専門業者)

FFストーブの設置を依頼できる業者は多岐にわたります。それぞれの特徴を理解して選びましょう。

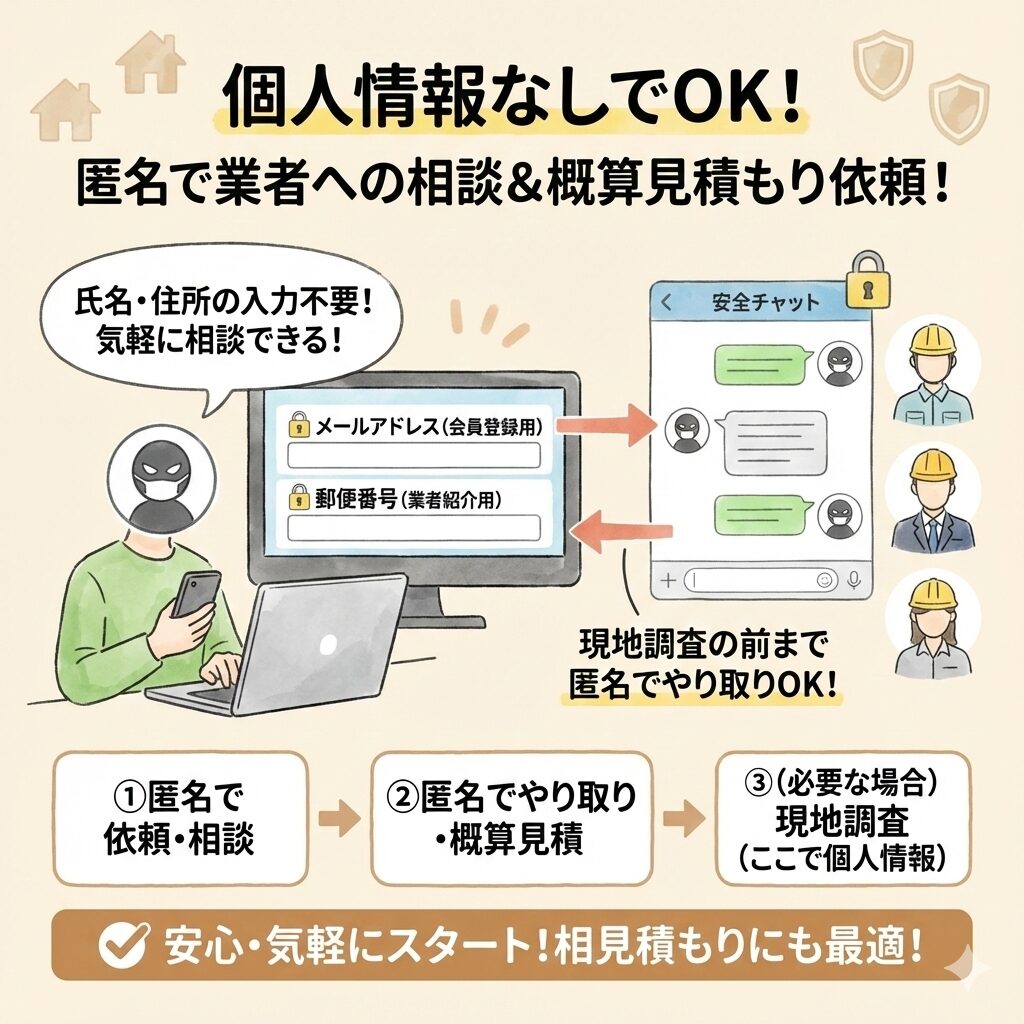

地域の工務店やリフォーム会社を探すなら、匿名で利用できるホームプロ

メールアドレスと郵便番号だけで優良業者を紹介してもらえます!>>ホームプロ公式サイトはこちら

2. 「石油機器技術管理士」在籍業者を選ぶメリット

第3章で触れた通り、この資格を持つ業者は、安全な設置に必要な知識を公式に認められています。

- 安心感: 法令やメーカー基準に基づいた正しい施工が期待できます。

- 信頼性: 資格を持つ業者は、消防署からの指導・講習なども受けているため、地域の火災予防条例にも精通しています。

3. 見積もりを取る際のチェックポイント(追加料金の有無など)

複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。

- 「一式」表記になっていないか: 穴あけ費用、配管費用、給排気筒部材費など、項目が細かく分かれているか確認しましょう。

- 追加料金の可能性: 見積もり時には想定外の「壁の補強が必要になった場合」「配管が予定より長くなった場合」の追加料金の有無と上限を確認しましょう。

- 既存ストーブの処分費: 処分費がコミコミになっているか、別途料金が必要かを確認しましょう。

4. 設置後の保証とメンテナンスの重要性

プロの業者に依頼した場合、必ず工事保証(施工保証)が付帯します。これは、施工不良が原因で不具合が発生した場合、無償で修理してもらえる保証です。

また、FFストーブは安全に使用するために定期的な点検(メンテナンス)が必要です。業者が提供するアフターサービスの内容も、業者選びの重要な基準にしましょう。

FFストーブの取り付けに必要な知識と作業の全工程

1. FFストーブの構造(燃焼・給排気・燃料供給)の基本

FF式(Forced Flue Type)ストーブは、給気と排気を強制的に行う構造です。

- 給気: 燃焼に必要な空気を屋外から取り込みます。

- 排気: 燃焼後の排ガスを屋外に排出します。

この機能により、室内の空気を汚さず暖房できますが、給排気筒(トップ)が雪などで塞がれたり、設置に不備があると、室内に排ガスが逆流する設計上の弱点を理解しておく必要があります。

2. 取り付けの必須要素:給排気筒の貫通工事の難しさ

給排気筒の設置は、FFストーブ工事の最も核となる部分です。

- 穴あけ工事: 住宅の壁に適切なサイズの穴を開け、給排気筒を通します。この際、住宅の構造材を傷つけないよう注意し、開口部から雨水が入らないように防水・防湿処理を施す必要があります。

- 適切な勾配: 給排気筒に水や異物が溜まらないよう、適切な勾配(傾き)をつけて設置する必要があります。

- 周囲の障害物との距離: 給排気筒トップは、上方や両側に気流を阻止する障害物がない場所に設置する必要があります。これは排ガスの拡散や雪による閉塞を防ぐためです。

3. 灯油配管の接続:灯油漏れの危険性と適切な部材

別置きの灯油タンク(ホームタンクなど)から灯油を供給する場合、配管工事が必要です。

- 配管の材質とルート: 使用する配管の材質は、灯油に対応したものでなければなりません。また、外部からの損傷や温度変化を考慮したルート選定が必要です。

- 接続部の施工: 配管と本体、配管とタンクの接続部は、灯油漏れが最も起こりやすい箇所です。専門の工具と適切なパッキン、シーリング材を用いた確実な施工が求められます。

- オイルストレーナーの設置: 灯油のゴミを取り除くフィルター(オイルストレーナー)の設置やメンテナンスも重要です。

4. 電気配線の接続(電源、アース):感電のリスク

FFストーブは電気を使って強制的に給排気を行うため、電源接続が必須です。

- 専用回路の確保: 大型のストーブの場合、他の家電とは別の専用コンセントが必要になることがあります。

- アース(接地): 湿気の多い場所や水回りに近い場所に設置する場合、感電防止のためのアース(接地)工事が必要です。これは素人には難しい作業であり、電気工事士の資格が必要な場合もあります。

5. 設置場所の条件(不燃材、気流、積雪対策)

ストーブ本体、および給排気筒の周囲は、火災予防条例に基づいて可燃物からの適切な離隔距離を確保しなければなりません。

- 本体周辺: 壁や床の材質、カーテンなど可燃物との距離が重要です。不燃材を使用する場合とそうでない場合で、必要な距離が変わります。

- 給排気筒トップ: 積雪が多い地域では、雪でトップが塞がれない高さに設置することが求められます。また、「雪囲い」を設置する場合も、給排気を妨げない構造にする必要があります。

FFストーブ設置に関する資格・法律の壁を徹底解説

1. FFストーブ設置に特定の国家資格は必要か?

FFストーブの設置自体に、国が定めた必須の国家資格はありません。しかし、設置工事には**「石油機器技術管理士」という民間資格の保有が強く推奨されています。また、電気工事を伴う場合は「電気工事士」**の資格が必要になります。

2. 「石油機器技術管理士」とは?(資格の内容、役割、FFストーブとの関係)

「石油機器技術管理士」は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会が認定する資格です。

- 役割: 石油ストーブ、FF式ストーブ、石油給湯機などの点検整備(設置、販売も含む)に関する知識と技術を証明するものです。

- 重要性: この資格を持つ業者は、地域の火災予防条例に規定される「石油燃焼機器の点検整備に関する消防長指定資格者」としての指定を受けていることが多く、安全で確実な施工を行うための知識を有しています。プロに依頼する際は、この資格の有無が一つの大きな判断基準になります。

3. 資格を持たずに設置した場合の法的責任(火災発生時の保険、自己責任)

「資格がないから違法」ではありませんが、「不備による事故は全て自己責任」となります。

- 保険: DIYによる不適切な設置が原因で火災が発生した場合、火災保険の適用外となる可能性があります。保険会社から「重大な過失(不適切な施工)」と判断されれば、保険金が支払われず、損害賠償責任を全て負うことになります。

- 法律: 施工不良による排ガス漏れで第三者に被害が及んだ場合、過失致死傷罪などに問われる可能性もゼロではありません。

4. 火災予防条例の具体的な内容と各自治体への確認方法

FFストーブの設置基準は、国が定める法律に加え、各地域の市町村の火災予防条例によっても細かく規定されています。

- 例: 可燃物との離隔距離、給排気筒の設置位置の高さや周囲の環境など。

- 確認方法: 設置を行う前に、必ず居住地の消防署または自治体のホームページで火災予防条例を確認しなければなりません。一般の人はこの確認自体を怠りがちですが、プロはこれらの規定を熟知しています。

5. 【コラム】無資格業者に依頼するリスク

自分でやらないとしても、極端に安価な価格を提示する無資格・無登録の業者に依頼するのも危険です。彼らもまた、適切な知識を持たずに施工することで、DIYと同じような施工不良や事故のリスクを生じさせます。業者選びの際は、資格証の提示や実績の確認を怠らないことが重要です。

まとめ:FFストーブ取り付けは業者への依頼が必須

1. 危険と法律の観点からDIYは強く非推奨

FFストーブの取り付けを「自分で」行うことは、火災、一酸化炭素中毒という人命に関わるリスクに加え、メーカー保証の無効、火災保険の適用外、法令違反の可能性など、あまりにも多くの危険とデメリットを伴います。

2. 安全・安心・保証はプロに任せることでしか手に入らない

プロの業者は、石油機器技術管理士などの知識を背景に、火災予防条例を遵守し、あなたの住宅構造に合わせた最適な施工を行います。この「確かな安全」と「万が一の際の保証」は、プロに依頼することでしか手に入らない価値です。

3. FFストーブで快適な冬を過ごすために

「安さ」よりも「安全」を最優先にしてください。 この記事を通じて、FFストーブの設置がいかに専門的で責任の重い作業であるかをご理解いただけたはずです。手間と費用を惜しまず、実績のある信頼できる専門業者に依頼することが、FFストーブで快適かつ安全な冬を過ごすための唯一の方法です。